Einleitung

Datenzentren sind das Rückgrat der modernen digitalen Wirtschaft und treiben mit der fortschreitenden Digitalisierung, dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz und mobilen Anwendungen den Bedarf an Rechenleistung stetig voran. Berlin–Brandenburg etabliert sich neben Frankfurt am Main zunehmend als bedeutender Standort für Co-Location-Anbieter, innovative Rechenzentrumsansätze und punktuell auch für Hyperscaler. Der wachsende Rechenzentrumsbedarf erfordert jedoch eine gezielte Begleitung, um lokale Wertschöpfung, Innovation, Nachhaltigkeit und digitale Souveränität in ausgewogen zu entwickleln.

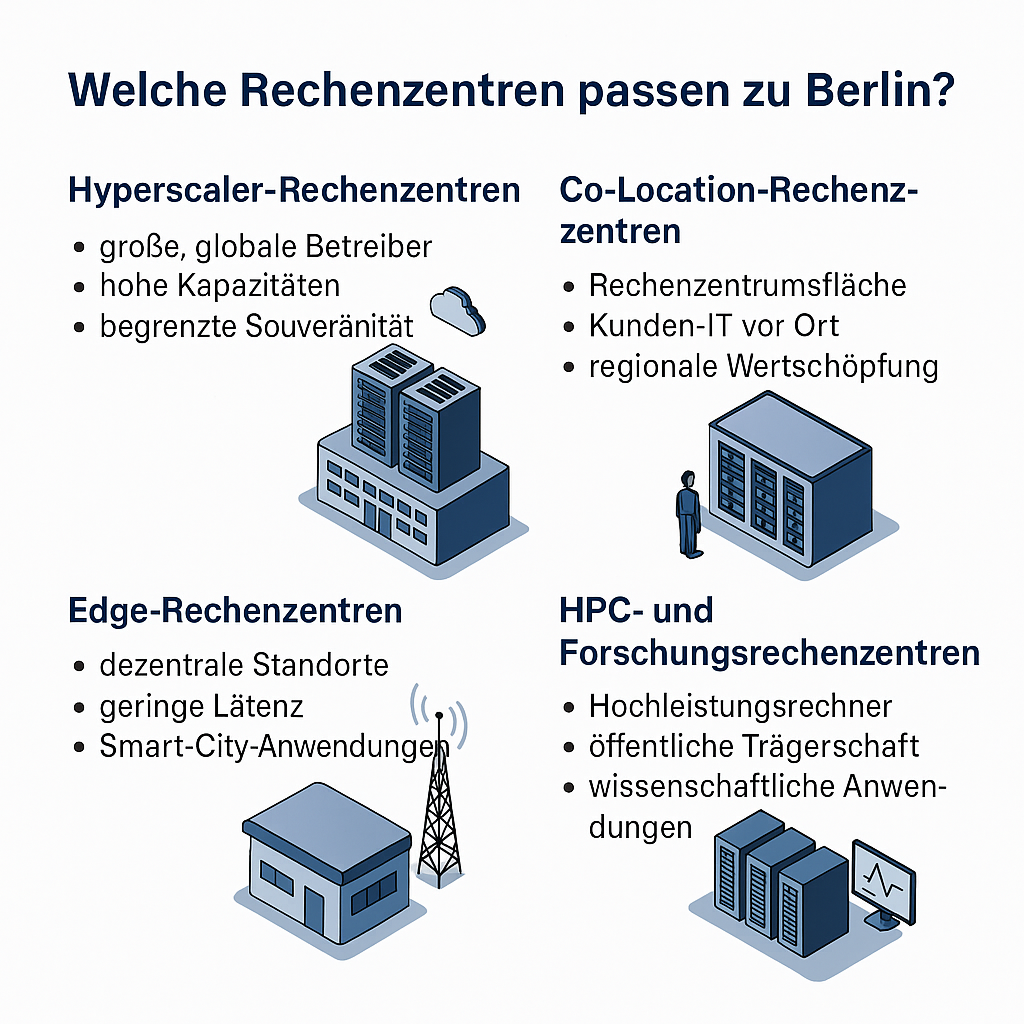

Dieser Beitrag beleuchtet vier grundlegenden Datacenter-Typen – Hyperscaler, Co-Location, Edge und HPC/Forschungszentren – und bewertet sie anhand von sieben zentralen Gesichtspunkten: lokale Wertschöpfung, Innovationsbeitrag, Gründungsfreundlichkeit, Wissenstransfer, Souveränität, Eignung für KI-Anwendungen sowie Konnektivität und Peering. Darüber hinaus werden ökologische und energiepolitische Anforderungen (z. B. Abwärmenutzung, nachhaltige Stromversorgung) sowie aktuelle Clusterentwicklungen wie im Berliner Marienpark thematisiert.

Hyperscaler-Rechenzentren

Merkmale: Hyperscaler sind sehr große, global agierende Rechenzentren-Betreiber (z. B. Google, Amazon, Microsoft), die enorme Kapazitäten und Cloud-Dienste bereitstellen. Sie erfordern großflächige Standorte mit hoher Netz- und Stromanbindung. In der Berliner Region gibt es erste Ansiedlungen – die Hauptstadtregion gilt neben Frankfurt bereits als bedeutender Hyperscaler-Standort.

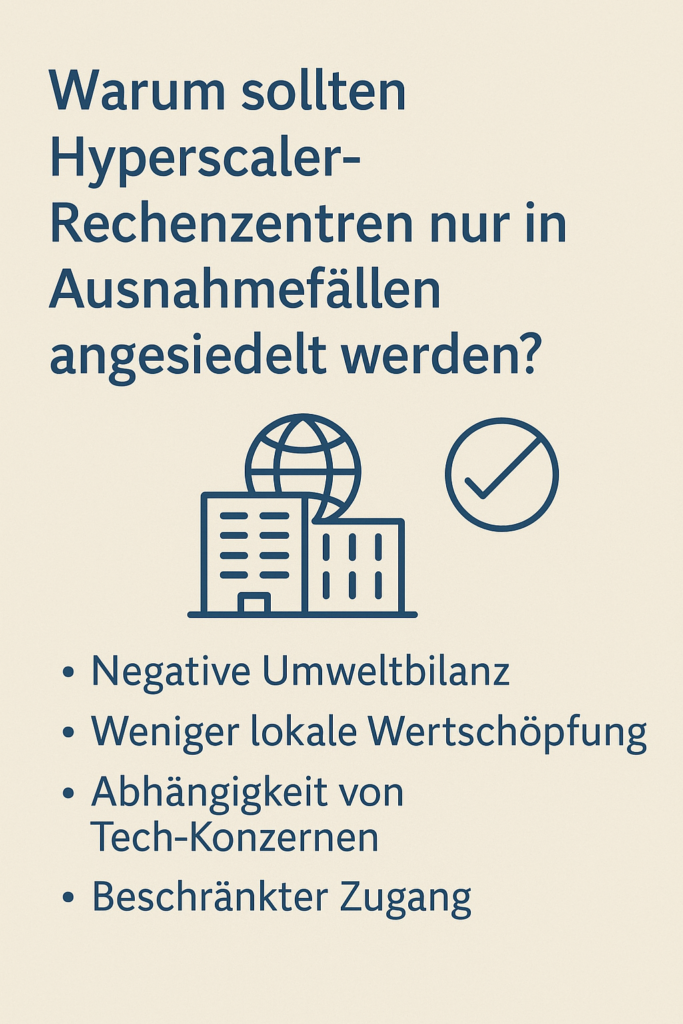

Lokale Wertschöpfung: Hyperscaler können Milliardeninvestitionen auslösen, die kurzfristig Bauaufträge und Arbeitsplätze generieren. Langfristig bleibt aber die Wertschöpfung jedoch begrenzt, da Betrieb und Wartung stark automatisiert sind Dennoch könnten Zulieferer aus Bau, Energie und Sicherheit profitieren.

Innovationsbeitrag: Hyperscaler ermöglichen zwar den Zugang zu modernsten Cloud-Tools, doch das technische Know-how verbleibst meist bei den Konzernen. Für lokale Innovationsökosysteme bräuchte es begleitende Forschungskooperationen und offene Schnittstellen.

Gründungsfreundlichkeit: Für Start-ups sind Hyperscaler attraktiv durch flexible IT-Kapazitäten, niedrige Einstiegshürden und globale Skalierbarkeit – allerdings mit begrenztem regionalem Spillover-Effekten.

Wissenstransfer: Ohne explizite Partnerschaften mit Hochschulen oder lokaler Tech-Community ist die Wissensweitergabe gering. Gemeinsame Trainings- oder Innovationsprogramme könnten diesen Effekt verbessern.

Souveränität und KI-Eignung: Bei international betriebenen Clouds stünden Fragen der Datenhoheit und Abhängigkeit im Raum. Kooperationen mit europäischen Akteuren oder Treuhandmodellen könnten dem begegnen. Für KI-Entwicklung böten Hyperscaler enorme Rechenressourcen, allerdings ohne Garantie lokaler Kontrolle.

Konnektivität und Peering: Hyperscaler verfügten in der Regel über eigene weltweite Glasfasernetze und hohe Redundanz. Dennoch ist ihre Integration in regionale Peering-Knoten oft eingeschränkt, da der Datenverkehr intern abgewickelt wird. Für Berlin wäre entscheidend, dass Hyperscaler sich aktiv in lokale Netzknoten wie den BCIX einbinden und den Zugang für regionale Akteure nicht beschränken.

Co-Location-Rechenzentren

Merkmale: Co-Location-Anbieter stellen Unternehmen Rechenzentrumsfläche mit gesicherter Infrastruktur zur Verfügung. Kunden betreiben dort eigene IT-Systeme oder mieten Serverkapazitäten. Die Anbieter agieren neutral gegenüber Soft- und Hardwareplattformen.

Lokale Wertschöpfung: Durch die bauliche Integration, den Betrieb und die Wartung entstehen qualifizierte Arbeitsplätze, insbesondere für IT-Administration, Facility Management und Sicherheitstechnik. Auch die Nachfrage nach lokalem Ausbau, Energieversorgung und Dienstleistungen ist zu nennen.

Innovationsbeitrag: Co-Location-Zentren können als Plattform für die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle fungieren. Technologische Pilotprojekte sind dort leichter umzusetzen, vor allem wenn modulare Erweiterungen oder Testbereiche vorgesehen würden.

Gründungsfreundlichkeit: Durch ihre Skalierbarkeit und Mietmodelle sind sie besonders attraktiv für wachsende Start-ups mit spezifischem Infrastrukturbedarf, insbesondere im Bereich Compliance oder Latenz.

Wissenstransfer: In regionalen Betreiber- oder Branchennetzwerken lassen sich Wissen zu Betriebsmodellen, Energiemanagement oder Sicherheitsarchitekturen weitergeben. Auch gemeinsame Schulungs- oder Zertifizierungsprogramme sind denkbar.

Souveränität und KI-Eignung: Bei europäischer oder nationaler Trägerschaft ist die Datenhoheit meist gewährleistet. Zudem könnten Co-Location-Betreiber dedizierte KI-Hardware bereitstellen und durch gemeinsame Nutzung erschließen.

Konnektivität und Peering: Co-Location-Zentren bildeten in der Regel eine zentrale physische Schnittstelle für viele Netzbetreiber und IT-Dienste. Durch Anbindung an Peering-Plattformen wie den Berliner BCIX entstehen Netzwerke mit hoher Performance und Ausfallsicherheit. Diese Konnektivität simd ein wesentliches Argument für deren zentrale Rolle in der städtischen digitalen Infrastruktur.

Edge-Rechenzentren

Merkmale: Edge-Rechenzentren sind dezentrale, kleinere Anlagen in direkter Nähe zu Nutzenden. Sie ermöglichen sehr geringe Latenzzeiten und sind insbesondere für IoT-, Mobilitäts- oder Medienanwendungen geeignet.

Lokale Wertschöpfung: Edge-Rechenzentren könnten in städtische Infrastrukturen eingebettet werden – etwa in Gewerbegebäude, Krankenhäuser oder Verkehrsknotenpunkte. Das eröffnet neue Partnerschaften mit Stadtwerken oder kommunalen Trägern.

Innovationsbeitrag: Edge-Infrastruktur bietet praxisnahe Umgebungen für technische Innovation, z. B. Smart-City-Anwendungen oder autonome Systeme. Ihre Realisierung bedingt interdisziplinäre Kooperationen.

Gründungsfreundlichkeit: Unternehmen im Bereich AR/VR, Robotik oder Streaming könnten stark profitieren, da die Echtzeitverarbeitung ein zentraler Vorteil ist. Ihre Nähe zum Markt bietet Start-ups hohe Sichtbarkeit und Vernetzungschancen.

Wissenstransfer: Edge-Konzepte ließen sich gut mit Bildungs- und Demonstrationsprojekten kombinieren – etwa im Rahmen städtischer Reallabore oder digitaler Quartiersentwicklung.

Souveränität und KI-Eignung: Durch lokale Datenverarbeitung verbesserten Edge-Zentren Datenschutz und Kontrolle. Für KI-Anwendungen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Antwortzeit sind sie besonders geeignet.

Konnektivität und Peering: Edge-Zentren operieren näher an den Endnutzenden, meist mit gezielter Anbindung an Mobilfunk-, 5G- oder städtische Glasfasernetze. Klassisches Peering finde hier seltener statt; stattdessen stehe die direkte, latenzoptimierte Verbindung zu lokalen Geräten und Sensoren im Vordergrund. Ihr Wert liege in der Entlastung der zentralen Netzinfrastruktur.

HPC- und Forschungsrechenzentren

Merkmale: Hochleistungsrechenzentren (HPC) sind auf rechenintensive Aufgaben in Wissenschaft und Industrie ausgerichtet. Sie sind meist öffentlich oder hochschulnah organisiert, etwa das Zuse-Institut Berlin (ZIB).

Lokale Wertschöpfung: HPC-Zentren ziehen hochqualifizierte Fachkräfte, Drittmittel und Partnerinstitutionen an. Gleichzeitig entstehen technologische Spillover-Effekte auf angrenzende Branchen wie Bioinformatik oder Materialforschung.

Innovationsbeitrag: Die Einrichtungen ermöglichen Fortschritte in Bereichen wie Klimaforschung, Epidemiologie oder urbane Simulation. Ihre Infrastruktur ist oft Treiber für methodische Neuerungen.

Gründungsfreundlichkeit: Start-ups aus Wissenschaft oder Hochtechnologie könnten über Rechenzeitpools oder Partnerschaften Zugang zu Ressourcen erhalten. Der Austausch mit Forschenden könnte neue Geschäftsmodelle eröffnen. Erfahrungsgemäß sind hier die Zugangschranken und Akzeptanz noch sehr hoch.

Wissenstransfer: Der enge Kontakt zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen sorgen für kontinuierlichen Wissenstransfer. Publikationen, Konferenzen und Open-Data-Initiativen sollten hier eine zentrale Rolle spielen.

Souveränität und KI-Eignung: Als öffentliche Einrichtungen unterlägen HPC-Zentren nationaler Steuerung. Für KI-Anwendungen böten sie spezialisierte Rechencluster und hochgradig optimierte Softwareumgebungen.

Konnektivität und Peering: HPC-Zentren sind meist an leistungsfähige Wissenschaftsnetze wie das Deutsche Forschungsnetz (DFN) angebunden. Internationale Peering-Punkte sowie dedizierte Leitungen ermöglichten große Datenmengen für Forschung, Simulation oder KI-Training. Für Kooperationenmit der Wirtschaft und Hochschulen wären diese Hochleistungskonnektivität essenziell.

Ökologische und energiepolitische Herausforderungen

Rechenzentren verbrauchen große Mengen Strom und erzeuten signifikante Abwärme. Berlin sollte daher konsequent auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Sektorkopplung setzen. Das bundesrechtlich geltende Energieeffizienzgesetz (EnEfG) verlange ab 2027 eine Versorgung mit 100 % Ökostrom sowie die Nutzung von Abwärme. In der Hauptstadtregion könnte dies durch ambitionierte Projekte wie im Marienpark beispielhaft eingelöst werden.

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg entsteht im Marienpark ein Rechenzentrums-Cluster, das hohe ökologische Standards mit lokaler Wertschöpfung verknüpfen soll. Hier entwickeln Virtus Data Centres, NTT Global Data Centers und GASAG Solution Plus energieeffiziente Anlagen. Gemeinsam mit data2heat soll die Abwärme der geplanten und bereits bestehenden Rechenzentren für die Wärmeversorgung des umliegenden Stadtgebiets nutzbar gemacht werden. Geplant ist eine direkte Einspeisung in ein Nahwärmenetz, das mehrere Tausend Haushalte klimaneutral versorgen könnte. Dieses Modellprojekt könnte zeigen, wie Digitalisierung und Wärmewende Hand in Hand gehen.

Ergänzend ließe sich die Wärmerückgewinnung sowie der Abschluss von PPA-Vereinbarungen für Ökostrom gezielt fördern – nicht zuletzt, weil solche Maßnahmen das Profil Berlins als grüne Innovationsmetropole stärken würden.

Fazit

Berlin sollte einen integrativen Ansatz verfolgen: Hyperscaler, Co-Location-, Edge- und HPC-Rechenzentren sind als komplementäre Entwicklung zu verstehen: Während Hyperscaler globale Technologie und Kapazität bereitstellen könnten, stärkten Co-Location-Zentren die lokale Wirtschaft, Edge-Rechenzentren würden urbane Innovationen ermöglichen, und HPC-Zentren könnten wissenschaftliche Spitzenforschung absichern.

Besonders zielführend wäre für Berlin – vor allem auch im Verbund und und unte dem Gesichtspunkt der gesamten Hauptstadtregion Berlin/ Brandenburg – eine ausgewogene Kombination aus Edge-, Co-Location- und HPC-Zentren: Diese könnten lokale Wertschöpfung, digitale Souveränität und Innovationskraft bündeln. Ergänzt durch klar begrenzte Hyperscaler-Ansiedlungen ließe sich so eine resiliente, souveräne und nachhaltige digitale Infrastruktur entwickeln.

Für die Einordnung eingehender Rechenzentrumsvorhaben könnte ein einheitlicher Kriterienrahmen Anwendung finden, der sich wie folgt präzisieren ließe:

- Lokale Wertschöpfung

- Innovationsbeitrag

- Gründungsfreundlichkeit

- Wissenstransfer

- Digitale Souveränität

- KI-Eignung

- Konnektivität und Peering

Würden künftige Rechenzentrumsprojekte auf Grundlage dieses Kriterienrasters beurteilt und mit nachhaltigen Energie- und Wärmekonzepten verknüpft, ließe sich ein leistungsfähiges und zukunftsrobustes Ökosystem digitaler Infrastrukturen in Berlin aufbauen. Modellprojekte wie der Marienpark könnten dabei als praxisnahe Vorbilder dienen.